本ページでは、書籍「成長する仕事の進め方」の「はじめに」から「序章」までの全文を公開しています。

はじめに

どのような仕事でも、やらないと上達しません。

でも、やれば必ず上達するとは限りません。

仕事で努力を重ねても、成長の実感が得られる人と、そうでない人がいます。

目の前の仕事が、自分の未来につながると感じる人もいれば、そう思えない人もいます。

この違いは、どこから生まれるのでしょうか。

本書の目的は、同じ仕事をしていても人によって成長に差がつく理由を明らかにし、その差を埋めるための具体的な仕事の進め方を解説することです。

「仕事を通じて成長していくために、いつ、何をすればいいのか」と聞かれて、はっきりと答えられる人は多くありません。「気づきが大事」「意識を高く持とう」「視野を広げよう」といった言葉は聞かれますが、それをどう実践すればよいかは、あまり語られてきませんでした。

成長していく人たちに共通するのは、仕事をやりながら、より良いやり方を探り、発見し、作り出していることです。たとえば……

失敗を減らし、成果を高める工夫を重ねていく。

過去の経験から学んだことを、新しい仕事に活かす。

「どのようにやるか」だけでなく、「何をやるべきか」から作り直す。

誰もやったことのない仕事に挑み、やり方ごと形にしていく。

仕事を通じた成長とは、「やりながら、より良いやり方を作る」ことを、こうしたさまざまな形で積み重ねていくことなのです。

手順が定まった業務の多くは自動化や外部委託が進み、人が担う仕事は、やり方が定まっていないものや、工夫や改善の余地が大きいものへと変わってきています。すでに多くの業界で、人の主な役割は「より良い仕事のやり方を見つけ、形にしていくこと」へと移りつつあります。だからこそ、決まった「やり方」を学ぶだけでなく、「やり方の作り方」を学ぶことが重要です。

本書では、その具体的な方法を整理し、実際の仕事の流れに取り入れやすい形にまとめました。「これなら自分でもできそうだ」と思えるように、取材や研修を通じて得られたさまざまな事例や表現例を多く盛り込んでいます。

仕事を通じて成長する力があれば、仕事の生産性だけでなく、充実感も高めることができます。さらに、関わる人とお互いにわかり合い、高め合う関係を築いていくこともできるでしょう。

本書が、あなたの成長する力を高める一助になれば幸いです。

目次

はじめに

序章

積み重ねる人・繰り返す人 / PDCAというけれど / 種まき、発見、収穫 / 仕事を面白がるために / 本書の構成 / 読者別・本書の使い方

第一章 発見の種まき

良い振り返りができるかどうかは、仕事にとりかかる前に決まる / 達成してもうれしくない目標 / 結果イメージとは何か / 結果イメージが変わると手段も変わる / 結果イメージと仕事の面白さ / 「プラスアルファ」と「余計なお世話」は紙一重 / あいまい言葉にご用心 / 「物差し」と「目盛り」 / 段階が増えると発見も増える / 中間地点の結果イメージ / 結果イメージのすり合わせ方 / 「言われたことしかやらない」と文句を言う前に(指導者向け)

第二章 発見の収穫

振り返りというけれど / 振り返りの下準備 / 経験情報の三点セット / 三点セットを作るときのポイント / 経験の言語化は上達する / 支援は引き出すもの / 観察は「攻めの行為」 / 評価される側の責任 / 評価する側の責任(指導者向け) / 振り返りはどのくらいやればいいのか

第三章 収穫の先に

「次に役立てる」というけれど / 記憶に頼らない仕掛け / マニュアルは仮説、ルーチンワークは実験 / ○○○という意味では同じ / 仕事のコツの作り方 / 抽象と具体のあいだ / 「仕事のコツ」作成例 / コツを磨いて育てる / 今の仕事は自分の未来にとって意味がある / 「学び方」を学ばせる(指導者向け)

第四章 種まきの視点を増やす

決めつけずに実態をよく見る / 「問い」で焦点を絞る / 「違い」に目を向ける問い /「相手」に目を向ける問い / 「自分」に目を向ける問い / 役割、研究テーマ、問い / みんなで種をまく / 研究モードの後押し(指導者向け) / 「意識を高く」というけれど / 部署の結果イメージ / 部署の使命 / 意図を込める、言葉を尽くす(指導者向け)

第五章 わかりあい、高めあう

仕事観を発見する / 他者との違いから仕事観に気づく / 仕事観の背景にある経験を理解する / 仕事観を活かせる機会を増やす / わかりあい、高めあうための言葉

序章

積み重ねる人・繰り返す人

本書を作る直接的なきっかけは、ある社長との会話でした。

全国に販売店を展開する企業の社長で、当初は経営や商品開発について話していましたが、次第に若手社員の話題に移りました。社長は、若手社員の成長に「差」が生まれていることを気にしていました。

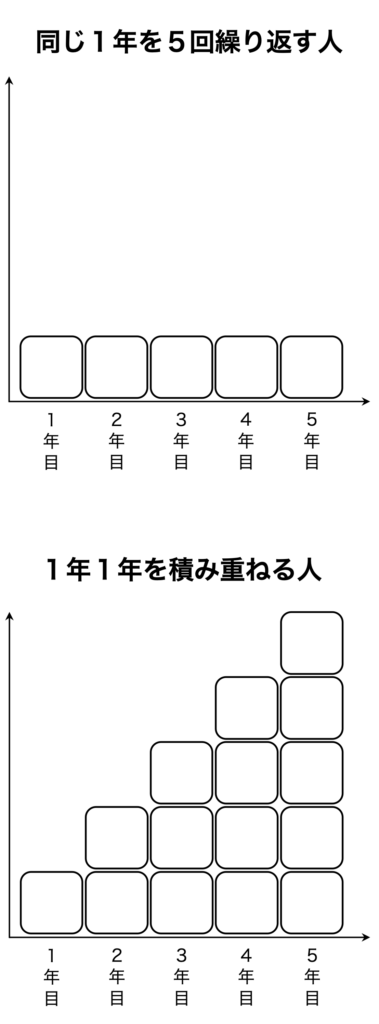

「ちゃんとした採用基準を設けているから、スタートラインは同じはずなんだ。ところが、各部署に配属されて仕事をしていくうちに、二年、三年と経つと少しずつ差が出始める。五年も経てば、もうはっきりと違いが見えてくる。『一年一年を着実に積み重ねてきた五年目』と、『同じ一年を五回繰り返しているだけの五年目』という具合でね」

「同じ一年を五回繰り返しているだけ」というのは、なかなか厳しい表現です。気になったので、さらに聞いてみました。

「実際のところ、どのくらい差がついているのですか?」

「全員が売上目標を持っているわけではないから、数値化は難しいけれどね。仕事の速さ、質、任せられる仕事の難易度……。そういうのを全部まとめて感覚的に言うと、うん、三倍かな」

話はそこで終わるかと思いましたが、社長はノートを開き、図を描き始めました。

「上が、同じ一年を五回繰り返すタイプ。一年に箱が一個、五年で五個になる。

下は、一年一年を積み重ねるタイプ。一年ごとに増えて、五年で一五個になる。

五対一五。ほら、三倍でしょう?」

(……本当かな?)と心の中で思いつつ、「なるほど、確かにそうですね」と返しました。

その後、この話が気になり、別の企業でも試しに聞いてみました。図を見せながら「御社ではどうですか?」と尋ねると、職種や業界を問わず、多くの企業が「五年も経つと、そのくらいの差はつきますよね」と、同じように感じていました。

ある会社の方が、別の視点を加えてくれました。もし、「同じ一年を五回繰り返すタイプ」が先輩で、「積み重ねるタイプ」が一年下の後輩だったら?

・先輩一年目(箱一個)。

・先輩二年目(二個)、後輩一年目(一個)。→ 一年では、先輩のことは抜けません。

・先輩三年目(三個)、後輩二年目(三個)。→ 後輩が先輩に追いつきました。

・先輩四年目(四個)、後輩三年目(六個)。→ ついに、後輩が先輩を追い抜きました。

「うちの会社では、入社三〜四年目あたりで、任される仕事の難易度や役割の大きさが逆転することがあります。この図は、その現象も説明できると思いました」

なるほど。この話も他の企業で紹介してみると、多くの人が「うちも同じような状況です」とうなずいていました。

もちろん、「積み重ねる人」と「繰り返す人」と単純に二極化してしまうのは早計です。誰にでも得意・不得意はあり、経験の積み重ねがうまくできている部分と、苦労している部分が混在しているはずです。重要なのは、この図や「三倍」という数値の正確さではなく、「スタートラインは同じだったのに、どうして差がついたのか?」という点です。

PDCAというけれど

同じ仕事をしていても「一年一年を着実に積み重ねてきた五年目」と「同じ一年を五回繰り返しているだけの五年目」では、成長に大きな差が生まれます。その違いはどこから生じるのでしょうか。まず考えたのは「PDCA」です。

「仕事の基本はPDCA」とよく言われます。PDCAは、生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進めるために提唱された考え方です。「Plan(計画)・Do(実行)・Check(振り返り)・Action(改善)」の頭文字を取った言葉で、このサイクルを回すことで継続的に改善していくことが大切だとされています。今では個人の仕事の進め方から会社経営まで幅広く活用されています。

ある金融機関から、「若手社員の仕事の品質が向上しない。成長のスピードが鈍い。新人研修でPDCAを学んだはずなのに職場で実践できていない。そこで研修でPDCAの再徹底をしたい」と相談を受けました。実態を調べてみると、PDCAの言葉は覚えているものの、現場での実践には多くの課題がありました。若手社員からは次のような声が上がっていました。

「Plan(計画を立てる)」というけれど

・ 教わった通り、きちんと計画を立てて仕事をしたのに「やり直し」と言われる。なぜ?

・ Planが大事だと言われたので、しっかり計画書を作っていたら「そんなのに時間をかけないで、はやくやって」と言われた。Planって無意味なの?

・ ちゃんと仕事をしたのに「期待していたイメージと違う」と言われた。「でも私はこうだと思いました」と言ったら「言い訳するな」と怒られた。どうすればいいの?

「Do(実行する)」というけれど

・ 「報告はタイミングよく」と教わったので、上司の時間が空いたときに報告したら「何でもっと早く報告しないの?」と言われた。よいタイミングって?

・ 相談したら「自分で考えろ」、考えたら「もっと早く相談しろ」。どうすればいいの?

「Check(振り返る)」というけれど

・ 何をどう振り返ればいいのか、わからない。

・ 研修ではフィードバックをもらえたが、職場ではもらえず、改善点が見つけられない。

・ 私の仕事ぶりについて、上司や先輩は何も言ってこない。ちゃんと貢献できているのだろうか? 何だか自信が無くなってきた……

「Action(改善する)」というけれど

・ 何が悪いのかわからず、同じミスを繰り返してしまう。

・ 対策を立てろと言われても、「次は気をつける」しか思いつかない。

・ 「去年担当した業務の経験を活かせ」と言われたが、ぜんぜん違うタイプの業務だし、何をどう活かせばいいの?

解像度の高い言葉

PDCAという概念を知っていても、具体的に何をどうすればよいかわからない人がいる一方で、PDCAを知らなくても自然と仕事の質を高められる人もいます。色々な所に目が行き届き、さまざまなことに気づき、コツをつかむのが早い。そういう人のいる職場では、その人が生み出したやり方(業務の進め方や注意点、資料の書き方など)が、いつの間にか部署の標準になっていることもあります。

しかし、そういう人のまねをしなさいと言われても、簡単にはできません。そういうタイプの人が上司になると、さらに大変です。きっと部下を見てもどかしくなり、「もっと気づけ」とか「意識を高く持て」とか「視野を広げろ」と口を出すのですが、言われたほうはけっこう辛い。

必要なのは、もっと解像度の高い言葉です。「気づく」「意識を高く」などの抽象的な言葉ではなく、仕事を通じて成長するための具体的な方法を説明し、自分の仕事の進め方を点検し、向上させる手がかりとなるような言葉。

そのような言葉が見つかれば、仕事を通じて成長できるかどうかは、「素質」や「センス」の問題ではなくなります。誰でも少しずつ上達できる「技法」として扱えるようになります。

そうした言葉を見つけるために、多くの企業や専門家の協力を得て、インタビューや研修を通じて検証を積み重ねてきました。以下のような切り口で、違いを探っていきました。

・ 「同じ失敗を繰り返しがちな人」がやっていないが、「失敗をなかなか繰り返さない人」がやっていることは何か?

・ 「せっかくの成功も〝まぐれ〟で終わってしまう人」はやっていないが、「一度成功した事を高い確率で再現できる人」がやっていることは何か?

・ 「これまでとは少々タイプの異なる仕事を任された途端に困り果ててしまう人」はやっていないが、「未経験の仕事でも過去の経験をうまく活かして何とかできてしまう人」がやっていることは何か?

仕事における成長を、「より良いやり方の開発」と言い換えることもできます。ただ指示通りに動くのではなく、与えられた仕事をやりながら、「より良いやり方」を自分で生み出していく。ここでいう「より良いやり方」は、大げさものではなく、例えば以下のような小さな工夫も含まれます。

・ 記録用紙に確認項目を一つ追加し、調査ミスを減らす。

・ 説明の順番を少し変えて、相手に伝わりやすくする。

・ 事前に○○の話をしておくことで、資料作成の効率を上げる。

このようなやり方を、どのようにして生み出したのか。生み出すきっかけとなった「発見」があったはずです。いつ、どうやって発見したのか。なぜ、そんな所に前から目をつけていたのか。

情報を集めて分析すると、業種や職種などの垣根を超えた、「成長の達人」ともいえる人たちには共通点がありました。それは、仕事の最中よりも、「やる前」と「やった後」に多く現れていました。

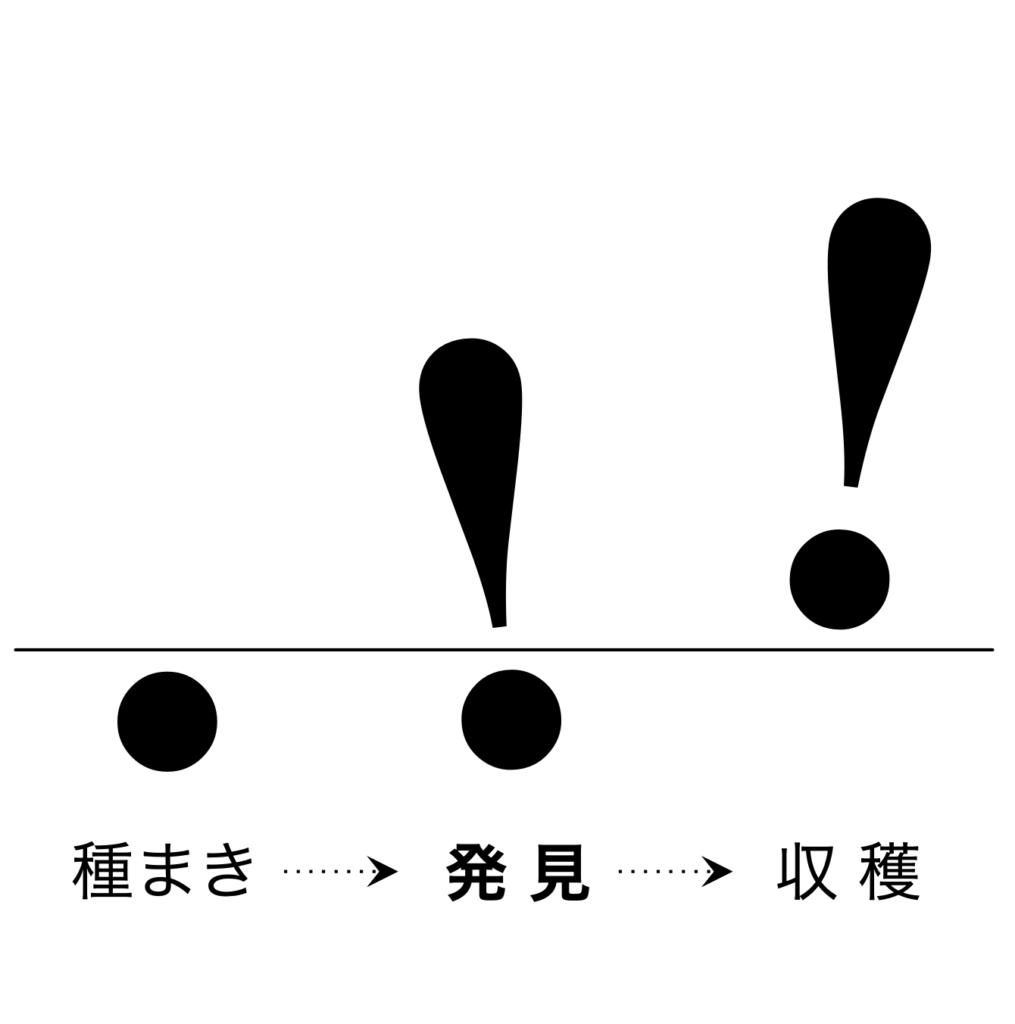

種まき、発見、収穫

成長する人たちの「仕事をやる前」と「仕事をやった後」には、共通する特徴があります。本書では、それを「種まき」と「収穫」と呼ぶことにします。

仕事を通じた成長の中心にあるのは「発見」です。より良いやり方、新たな視点、可能性について、「そうだったのか!」「やっぱりそうか!」「ひょっとして⁉︎」といった形で、仕事の中で突然ポンッ! と出現する。それが「発見」です。

その発見を見過ごしたり、忘れてしまったりしないために必要なのが、「発見の収穫」です。経験から学んだことを確実に積み重ね、次の仕事に上手に活かしている人は、丁寧な収穫作業をしています。

また、収穫を増やすためには、単に見落とさないように注意するだけでなく、「発見の種まき」によって発見の数そのものを増やすことも重要です。よく気づく人は、気づくための準備をしています。

成長につながる仕事の進め方を、〔種まき〕→〔発見〕→〔収穫〕という流れでとらえます。

PDCAのようにもっと細かく分ける方法もありますが、大枠を複雑にするよりも、実際の仕事で使いやすい具体的な考え方や技法を示すことを重視しました。

業種や職種の垣根をこえて、さまざまな人たちの「種まき」や「収穫」の具体的な所作を紐解いていくと、異なる分野(経営管理、人事評価、能力査定、カウンセリングなど)の考え方や言葉をあてはめることで、理解しやすくなる部分が多く見つかりました。そこで、それらを整理・体系化し、成長する人の仕事の進め方を習得できる研修プログラムを開発しました。成長の達人を完全にマネすることはできなくても、重要なポイントを押さえ、誰でも実践しやすい技法を数多く取り入れています。

原型が生まれてから約二〇年の間に、大手メーカーから少人数のベンチャー企業まで、幅広い企業の社員研修で採用されました。特に若手~中堅社員向けに実施されることが多く、新入社員研修や管理職研修にもアレンジされています。本書はこの研修プログラムを書籍化したもので、実際に研修のテキストとしても使われています。これまでの研修で得られた受講者の意見や具体例を豊富に盛り込みました。

「種まき→発見→収穫」というプロセスの理解を深め、実践することで、できるだけ多くの人が「積み重ねる人」として成長していくことを願っています。そして、発見は成長だけでなく、仕事の面白さにも関係していることを知ってもらいたいと思います。

仕事を面白がるために

「面白い仕事」は存在しない。

そうではなく、その仕事をいかに「面白がれるかどうか」だ。

いろいろな人を見て、そう実感しました。

個人経営の花屋や接骨院、地質調査会社、学習塾。

夫婦で営むリサイクルショップ、ミシン修理屋、薬局。

地方都市の不動産屋、害虫駆除会社、水族館。

生まれたてのソフトウェア開発ベンチャー。

全国各地に支店を持つ自動車販売会社、食品メーカー。

世界を股にかけるグローバル企業。

取材を通じて、さまざまな業種・職種・役職の人たちと会話をしました。そして仕事の面白さは、これらの属性とはほとんど関係がないことを知りました。

メディアで好調さを頻繁に取り上げられる業種の中にも、つまらなそうに働いている人がいました。誰からも不景気真っただ中と思われているような業種の中でも、面白そうに働いている人がいました。同じ会社や組織の中でも、同じ部署の中でさえ、面白そうに働く人とつまらなそうに働く人の両方がいました。

ここでいう「面白い」とは、お笑い番組を観て面白いのとは異なります。成果を生み出した達成感、その仕事の意味や価値についての実感、腕が磨かれていく喜びや自信。そういった「仕事を通じて得られる、真剣な面白さ」のことです。

どうやらこの「真剣な面白さ」は、ミカンに含まれるビタミンのように、何か特定の仕事には初めからたっぷり含まれていて、そうでない仕事にはちっとも含まれていない、というものではなさそうです。そうではなく、与えられた仕事(それがやりたい仕事かどうかはさておき)をやりながら、その過程の中で自ら作り出すもの。だからこそ「面白い」ではなくて「面白がる」という言い方をしました。

では、どのようにして「真剣な面白さ」を作り出しているのか。

仕事を面白がっている人たちの語るストーリーの中に共通して現れたのが「発見」でした

「これだ!」

「もしかして……⁉︎」

「ああ、そうだったのか!」

仕事をしている中でのふとした発見をきっかけに、その仕事のやり方自体がもっと良いものに進化していきます。ときには一つの発見によって、全く新しい仕事のやり方が発明されることもあります。そういった自分なりの発見をしたときのことを、特にうれしそうに話していました。

例えば「書類のまとめ方」「商品の説明の仕方」「納期遅れの防ぎ方」。これらは、他人から見ればささやかな発見に過ぎないかもしれません。しかし、指示された通りにやるのではなく、実際の仕事の中から自分で発見したことにこそ価値があり、喜びがあります。

ささやかな発見が積み重なり、新たな「より良い仕事のやり方」が織り成されていきます。やがて、それが「その人の味」や「その組織らしさ」として結実します。そうして生まれたスタイルは、仕事の成果や提供する商品・サービスに組み込まれます。だから、差し出す本人にとっても、受け取る相手にとっても、うれしくて気持ちがいいのだと思います。

仕事を面白がるということは、仕事の中での自分なりの発見を増やすということです。

もし、目の前の仕事が毎日新しい発見に満ちあふれているとしたら、退屈するはずがありません。そして、発見によってより良い仕事のやり方が生まれれば、当然仕事の成果も上がります。

さらに、この「発見を増やす」という試みを、同じ職場の人たちや関係会社、顧客とも力を合わせてできるとしたら、得られる成果はより大きなものになるでしょう。仕事上の人間関係もまた大きく変わります。

発見は、仕事の生産性と充実感を両立させる妙薬です。

本書の構成

第一章 発見の種まき

日々の仕事における基本的な種まきについて紹介します。

よい発見を得るためには、まず自分の仕事を正しく捉えることが必要です。間違った理解からは、間違った発見しか生まれません。それに、理解が不十分なまま仕事を進めるとミスややり直しが増え、「頑張って工夫した」が「余計なお世話」になってしまうこともあります。

本章では、仕事を正しく捉えるために、これまで管理職向けの教育(考課者訓練など)で使われてきた「結果イメージ」という考え方を中心に解説します。

第二章 発見の収穫

収穫の基本である「振り返り」について掘り下げます。

「振り返りが大事」と言われることは多いですが、そもそも振り返りとは何でしょうか。感想や反省とは何が違うのでしょうか。振り返っても、同じ失敗を繰り返したり、成功を再現できなかったりするのはなぜでしょうか。

本章では、面接官の質問技法を応用した「3点セット」を軸に、経験を整理し、自覚を深める方法を解説します。さらに、周囲の支援を引き出して振り返りの質を高める工夫についても触れます。

第三章 収穫の先に

発見の収穫をさらに発展させ、未来の仕事にどう活かせるかを考えます。

仕事はいつも同じ条件とは限りません。変化の多い環境では、過去の経験がそのまま未来の仕事に役立つとは限らず、これまでとは異なる仕事にチャレンジすることも求められます。そのようなとき、過去の経験をどう活かせばよいのでしょうか。

本章では、経験を単なる記録として残すのではなく、自分なりの「仕事のコツ」に作り変え、新しい仕事へ応用する方法を解説します。さらに、研修の受講者が開発した多様な仕事のコツの例も掲載しています。

第四章 種まきの視点を増やす

発見をさらに増やすために、仕事の見方や捉え方を広げる方法を探ります。

「これから自分が行う仕事は何か」だけでなく、「取り組むときにどこに意識を向けるか」まで整理できると、より発見が増えます。人は、何か解決策を思いつくと、それに引っ張られて実態をよく見なくなりがちです。しかし、決めつけを減らし、実態をしっかり見ることで発見の数も増えていきます。

本章では、より多くの発見につながる「目の付けどころの言語化」について解説します。さらに、部署全体の役割から自分の仕事を捉え直し、より良いやり方を開発していく研究的なアプローチについても触れます。

第五章 わかりあい、高めあう

仕事の「やり方」だけでなく、「あり方」を発見する方法についても考えます。相手の考えを理解しようとするプロセスの中で、自分との違いに気づき、仕事観をより明確にすることができます。これを自覚して活かすことで、変化に適応しながら成長し続けることができます。

また、異なる意見や価値観を尊重し合いながら働くことは、チーム全体の発見を増やし、生産性と充実感を高めます。本章では、「わかりあい、高めあう関係性」を築くためのコミュニケーション技術について解説します。

読者別・本書の使い方

本書はさまざまな企業や組織で、新入社員から経営幹部まで幅広い職位の社員研修やワークショップで活用されてきました。本書がどのように読者の皆さまの役に立つかをまとめました。

新入社員〜若手社員の方へ

仕事を通じた成長の仕方を早いうちにつかんでおくと、成長のスピードも上がります。「自分は要領が悪い」「センスがない」と決めつける前に、本書を活用して、成長につながる仕事の進め方を言語化できるようになってください。

言語化できるようになると、自分のクセや見落としがちな点が明確になります。それがわかれば、仕事の指示の受け方や振り返り方などを自分で工夫し、改善できるようになります。それが「一年一年を着実に積み重ねられる人」への第一歩です。

また、経験が浅いうちは一人で学べることに限りがありますが、上司や先輩が常に手取り足取り教えてくれるわけではありません。成長の仕方を理解すると、周囲のサポートを引き出す力も高まります。

まずは基本となる第一章と第二章を重点的に読み、実践してみてください。第三章と第四章は、経験を積むほどに役立つ内容です。今は難しく感じるかもしれませんが、いずれ必要になるときが来るでしょう。第五章は、すぐにすべてを実践する必要はありませんが、考え方を知っておくだけでも、仕事の見方が変わるはずです。

中堅〜ベテラン社員の方へ

積み重ねた経験は、強みになる一方で、ときに足かせにもなります。

さまざまな難局を乗り越える中で磨かれた自分なりのやり方を、慣れ親しんできた仕事だけでなく異なる環境でも応用し、新たなキャリアの可能性を広げる人がいます。一方で、自信の源であった経験がいつの間にか固定観念となり、柔軟性を失わせることもあります。

後輩たちへの影響の与え方も同様です。あなたの経験が「貴重な知恵」として伝わるか、それとも「押し付けがましい武勇伝」と受け取られるかは紙一重です。本書を活用して自身の経験を整理しながら、仕事をより刺激的で発見に満ちたものにしていきましょう。

第一章と第二章は、すでに実践できている部分も多いはずですが、改めて読み返すことで、自分の経験を整理したり、新たな気づきを得たりする機会になるかもしれません。第三章と第四章には特に注目してください。経験を整理し、応用する力を高めながら、より柔軟な働き方へと進化し、周囲にも良い影響を与えられるはずです。

指導者の方へ

ある会社のマネージャーが、「うちのOJTは、On the Job Training ではなく、(O)お前たち(J)自分勝手に(T)適当にやれ、の略なんですよ」と言っていました。(胸を張って言うことではありません)

だからといって、OJTを「(O)惜しみなく・(J)十分に・(T)手取り足取り」にしろというわけではありません。何でも教えすぎると、「教わっていないのでできませんでした」「この会社は私をどう成長させてくれるのですか?」といった受け身の姿勢を助長しかねません。

指導者に求められるのは、仕事のやり方を教えるだけでなく、仕事を通じて学ぶ力を育てることです。

本書は、経験からの学び方を具体的に解説しています。「仕事の結果イメージ」「振り返りの三点セット」などの考え方は、ポイントを明確にして指導するのに役立ちます。また、相手の習熟度に応じて「答えを教える」と「自分で考えさせる」のバランスを調整する際にも便利です。うまく活用し、指導の負荷を軽減してください。

「指導者がいなければ学べない状態」から、「自分で経験を学びに変えられる状態」へ、できるだけ早く移行できるように。適切な指導を早い段階で行えば、結果的に新人や若手社員の独り立ちも早まります。

本書の各章には、指導者向けの視点が随所に盛り込まれています。さらに、一部のトピックには「(指導者向け)」と明記されており、部下の成長を支援するための具体的なヒントが得られます。また、指導する立場だからこそ、自分自身が実践できているかどうかを振り返ることも重要です。

人事教育部門の方へ

本書は、業務品質や職務遂行能力を高めるための実践的な解説書として役立ちます。

エドワーズ・デミングらが提唱したといわれる「PDCAサイクル」や、デイビット・コルブの「経験学習モデル」などがよく使われますが、抽象的な概念を学んだだけで、すぐに実践できる人は多くありません。その結果、「うちはDoばかりでCとAがない」「内省(リフレクション)ができない社員が多い」といった、課題を指摘できる言葉だけが増え、そこから先に進めなくなることがあります。やってもらいたいこと、期待していることを社員に理解してもらうには、ただ概念を伝えるだけでは不十分です。手を抜かず、もっと言葉を尽くすべきです。「与えられた業務を全うしながら、業務のやり方や成果を自ら継続的に高めていく」ためのアプローチを言語化したいとお考えであれば、本書はきっと役に立つでしょう。

また、本書は「さまざまなスキル研修の下準備」としても有用です。

ある会社の人事担当者が、「全員の役に立てるように研修を企画しているが、受講者の反応には差が出てしまう」と話していました。具体的には、次のようなパターンに分かれます。

(1) 研修に拒絶反応を示す人——「うちの部署の業務は特殊だから、この研修の内容は合わない。押し付けないでほしい」

(2) 「勉強になりました」と言いながら、現場では活用しない人——「今の仕事では、あれを実践できる機会がありません」

(3) 研修内容を仕事に応用する人——「この部分は使えそうだ」「こう変えればもっと使いやすい」と自分の業務に合わせてアレンジしながら上手に取り入れ、実践する。

1と2のタイプの人は、学びに対して「消費者的」な姿勢です。「自分に合うものを選びたい」「合わないものは使わない」「もっと他のものを用意して」と、研修や教育機会を消費します。

一方で3のタイプの人は学びを「生産者」の立場で捉えています。より良い仕事のやり方を作るのは自分。研修や書籍は「原材料」に過ぎず、使いやすそうな部分を取り入れ、使いにくいならどう工夫すれば活用できるかを考える。

本書は、学びを「生産者」として捉え、知識を受け取るだけでなく、自ら試し、加工し、応用する力を育むための支援をします。それによって、会社が用意する教育機会を「現場に合わない模範解答の押しつけ」と捉えるのではなく、「自分なりのやり方を開発するための原材料」として活用できるようになります。本書に登場する考え方や言葉は、「成長する組織=学びを自ら創造する集団」を育むための共通言語としても役に立つでしょう。

第一章 発見の種まき

良い振り返りができるかどうかは、仕事にとりかかる前に決まる

仕事を通じて成長したり、経験から学んだりするうえで、よく使われるキーワードの一つが「振り返り」です。上司や先輩から…

(つづきは、書籍をご覧ください)

本書のご購入はこちら

▶︎ Amazon(POD版・Kindle版)

▶︎ 楽天ブックス(POD版)

※ 本書はPOD版・Kindle版のみの販売です。

(一部書店ではお取り扱いがありません)